「平さんへ」

渡邉さつき(演出助手)

初めて稽古場でお会いした時の、オーラに感動したことが忘れられません。

多分オーラっていうのはこういう事を言うのだなと。

すごいオーラの方、これが平さんへの第一印象です。

毎日、眩しかった…

平さんとは三回ご一緒させて頂いたのですが、無駄な話をした記憶がありません。

いつも態度で示して下さる方でした。

平さんが稽古場にいらっしゃるだけできりっとした気持ちの良い空気がありました。

どんなに稽古が長くなってもじっと興味深そうに見てる眼差し、その凛々しい眼差しに吸い込まれそうになり気が引き締まりました。

でも朝の「おはようございます。」と声を掛けた後に見られる笑顔も大好きでした。

九州公演にお邪魔した折、たまたま地下鉄で隣の車両に他の出演者さんと楽しそうに乗ってるのに遭遇した時の、楽しそうなあの笑顔と後ろ姿。

見ていて心が温かくなったのを思い出します。

またいつか会える、と思っていたので、あまりにも突然過ぎたので実感が薄く、まだどこかで会えるのではと感じてしまっています。

ご冥福をお祈りいたします。ありがとうございました。

中村義裕(演劇評論家)

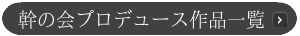

平幹二朗が主宰する「幹の会」の公演は、シェイクスピアなどを中心に優れた戯曲を取り上げており、今回は、『冬のライオン』である。かつて映画化もされたこの作品は、そう頻繁に上演されることはないが、名作であることに間違いはない。舞台になっているのは1183年のクリスマスのフランスで、壮年の王とその三人の息子という、『リア王』にも似た設定だが、そこで描かれているドラマは、『リア王』とは全く異なる家族の愛憎劇である。

平が演じるヘンリーと麻実れいの妻・エレノアの夫婦関係は事実上破綻しており、ヘンリーには、若い愛人のアレー(高橋礼恵)と共に暮らしている。ヘンリーとエレノアには三人の王子、リチャード(三浦浩一)、ジェフリー(廣田高志)、ジョン(小林十市)がいる。一体、誰を後継者を誰に指名するつもりなのか。そこへ、アレーの異母兄弟で、失った領土を取り戻そうと機会を窺うフィリップ(城全能成)が関わってくる。ヘンリーは末っ子のジョンを愛し、エレノアは長男のリチャードを愛している。さまざまな人の思惑が入り乱れる中で、ヘンリーはクリスマスの夜に何を決断するのか…。

確かに、こうして粗筋を書いていると、「リア王」に酷似している部分がある。しかし、リアは荒野をさまよいながら悩み狂い、哀しみのどん底を彷徨する。しかし、ヘンリーが悩み苦しむのは自分の城の中、つまり「家庭」である。壮大な歴史的事実やエピソードに基づくドラマは、裏を返せば約1000年前の家庭劇でもあるのだ。自分の激情を、遥かな広がりを持つ空間へ放り出せるのと、いくら広くとも閉ざされた家庭の中で叫ぶこと、とでは、人物が抱える悲劇のドラマの性質が変わってくる。

各地を巡演して歩くために効率的に造られた装置の中、和風とも感じられる衣装をまとって七人の登場人物がテンポの速い芝居を繰り広げる。やはり、平と麻実の台詞の朗誦術は見事なもので、他を圧倒した出来映えだ。地位にふさわしい威厳を持つ一方で、狡猾に愛を囁き合う。いわゆる台詞の「活け殺し」が自在とも言える二人のやり取りは、この重い芝居の中で観客に笑いを与える。こういう場面では、ある夫婦の諧謔と皮肉に満ちたやり取りで、ぐっと人物像が我々に近づいて来る。その一方では、掴み合いになるのではと思わせるほどの丁々発止としたやり取りで、芝居の密度をグングンと高めてゆくシーンもある。平の存在感とそのエネルギッシュな演技、麻実の、時には受けに回りながらも平に拮抗した鋭さ。このコンビが見せる迫力はたいしたものだ。きちんと描かれた脚本、丁寧な演出によるものだろう。

三浦浩一のリチャードは毅然とした姿、立ち居振る舞いが役に若々しさを与えている。それを無理に演じていないため、厭らしさを感じさせない清涼感があるのは得な役者だ。廣田高志のジェフリーはシニカルな役柄を、声の質と台詞の間で活かした。何を考えているのかつかみどころのない役を、あざとくなる寸前で止めているのだろうか、逆に人物像がはっきり際立った。小林十市のジョン、16歳という設定だが、台詞の切れ目にメリハリを付けることで少年らしさが出た。動きに切れがあるのもそれに役だっているだろう。それが役に自然な若さを与えている。高橋礼恵には透明感がある一方で、そこに見え隠れする「女性」が面白い。城全能成のフィリップは心情的に複雑なものを抱えた難しい役だが、凛々しい若き王子の姿とその苦悩を良く表現したと言えよう。フィリップだけが一幕しか出演しないが、その分の見せ場である一幕の最後の芝居は役に対する工夫が感じられる。

この『冬のライオン』、述べて来たように非常に水準の高い舞台である。今年の1月15日の東京公演で幕を開け、その後、中部・北陸・九州・東北と巡演を重ね、最後は6月19日に千葉県で千秋楽を迎えるという実に半年がかりの公演なのだ。全部で112ステージ、同じ劇場での公演であればさして苦にもならないかも知れないが、南は鹿児島から北は青森まで、旅を重ねながらの公演である。こうした公演を他にも何回か観て来たが、旅に出るとぐんと結束力が上がり、舞台の質も上がる。同じ会場で二日以上の公演を持つこともあれば、三日間続けて違う会場での公演もある。この緊張感が、スタッフを含めた一座のまとまりを固くし、芝居の内容に反映されるのだろう。東京にいれば芝居を観ることは本人にその気さえあればさほど難しいことではないほどにあちこちで上演されている。しかし、そうではない地方は多く、そこを回ってこうした良質の舞台を見せることの意義は大きい。

壮健ではあるものの、人間としての季節はもう冬に差し掛かった王者であるヘンリー。『冬のライオン』がさまようのはやはり荒野ではなく、冷たい空気しかない家庭がふさわしいのだろうか。詰まるところ、いくらいがみ合い、憎しみ合っても家族であり、その絆や愛情を逃れることはできない。1000年近く前の家庭も今も、たいして変わりはないのだ。平幹二朗のヘンリーの最後の台詞に、その想いを感じた。

2010.05 福島県

演出家インタビュー

飯塚市民劇場

直方市民劇場

別府市民劇場