「已矣乎(やんぬるかな)」

高橋睦郎(修辞)

平さんと私の付き合いは1977年年末。私がエウリピデス作のギリシア悲劇『王女メディア』上演台本の依頼を東宝演劇部から受け、約1箇月かけてなんとか書き上げた時点から始まる。

依頼の主旨は同作のいくつかある日本語訳をもとに、観客が聴きとりやすく美しい科白にというもの。

承った後で聞き取りやすいとはどういうことかつらつら考えてみた。

その結果分かったのは、聞き取りやすいとはつまるところ馴染みやすいということ。

反対に馴染みにくいのはギリシア悲劇の場合、人名、神名などの固有名詞。

そこで、これらをすべて普通名詞に置き換えると、ずいぶん馴染みやすくなった。

神話時代のギリシアから、中世の日本や現代のアフリカで起こっても違和感のないドラマになった、と思う。それにふさわしく全体の言葉も整えた。

台本を読んだ平さんからすぐ電話があった。「素晴らしい台本をありがとう。

でも、僕より成駒屋(=六代目中村歌右衛門)さんがなさった方がもっとふさわしいのではありませんか。

もちろん、平さん一流のユーモアで、本音ではたいそう気に入ったらしく、初演の日生劇場からギリシア・リュカベトス野外劇場をはじめとする海外各国公演、2012年、15年のニ回の全国巡業まで公演は5百回を超えている。

『王女メディア』以外の舞台も折々覗いてはいるが、平さん自身から観てほしいという電話があったのは昨秋の『クレシダ』が初めて。終演後、楽屋に伺い素晴らしかった旨伝えると、「そうですか ありがとう」と、嬉しそうだった。

それが最後になろうとは。

顧みて平幹二朗という人は役者としか言いようがない人、それも当今では絶滅危惧種の、芯に修羅を持った役者だった、と思う。

その修羅が5年後、10年後、どうなっていくか見届けるのをひそかな楽しみにしていたのだが、已矣乎(やんぬるかな)、今となっては叶わない。

「離見」の人・平幹二朗

村上 湛(演劇評論家)

伝承や型によって成り立つ古典演劇を中心に日ごろ批評に携わっている私は、舞台に接すると常々こう考える……「かたち」を得た役者たちが「かたちなきもの」をどう実現しているか。

またその成果は有効か、あるいは無効か……批評をなす者たるもの、役者を映す鏡でありたい。

「ありのまま」を克明に看て取り、意識・無意識に関わらず演者の内面の表現志向を徹底して解読したい。

能にせよ歌舞伎にせよ、「型」という克服すべき障壁(であり、頼れる基盤)が伴うジャンルで、心身ともに役者は強靭かつ冷徹でなければならない。が、一般演劇では必ずしもそうではない。

一見「演劇的な演技」が、時として何の裏付けもない恣意的な熱演であることも珍しくない。

古典になずんだ私にとって、このような舞台に接する苦痛は甚だしい。

平幹二朗はそうではない。ギリシア悲劇やシェイクスピアの超名作を演じようと、おそらく再演は望めない局所的な新作に関わろうと、平の芝居は常に仮想敵を想定しているかのように戦闘的であり、紙背に徹する眼光に貫かれていた。

その、脚本や共演者はもちろん、自分自身を見通す「眼」をこそ、世阿弥は「離見」と呼んだのである。

上背のある華やかな立ち姿。

どんな小声で囁いても満場に聞こえた凛然たる口跡。

役者として平が際立った素質を具えていたことは誰でも知っている。

だが、私が平幹二朗を不世出の名優として敬慕しやまないのは、この「離見」を忘れぬ役者だった一点にある。

「離見」こそ古典劇・現代劇を問わず、演技者の最も体得すべき資質であり見識であることは言うまでもない。

没年の三月六日、水戸芸術劇場で千秋楽を迎えた〈王女メディア〉を見た者は生涯の宝を得たに相違ない。

最も夫を愛する妻。

最も子を愛する母。

男性からは最も遠い役柄であるコルキスの王女を演ずるに、平は何の苦も葛藤もないかの如くであった。

これを「性差を超える芸」と単純には総括したくない。

生身の人間としての性。役柄としての、だと推測されます。

透徹した平の「離見」をもってすれば、そんなものは易々と超えられたはずである。

平は戯曲や役柄に真率の共感を抱きつつも、常にそれを突き放して見ていた。

同様に、観客であるわれわれは平の名演技に見入っているつもりで、実は平から「見られて」いたのである。

平幹二朗に「見られて」たじろがないためには、平と同じ「離見」を観客もまた持たねばならない。

私はまだまだ、もっともっと、舞台上の平幹二朗と対話がしたかった。

私もまた、平と同じ「離見」をもってその舞台を熟視し、つねに醒めた意識で絶大な感動のありどころを見極めたかった。

芝居を見るということは、自分自身の内なる階段を深く降りてゆくことだと思う。

平幹二朗の芝居が、私自身の内なる闇をどれだけ照らしてくれるものだったか。

それは私が最期まで、終生かけて問い直し続けてゆくべきことなのである。

「平幹二朗さんの語り」

木村光則(毎日新聞記者)

平幹二朗さんが亡くなったと聞き、何かポッカリと心に穴が開いたような気がした生前に幾度か取材でお話しを伺う機会があり、そのたびに演技に対する真摯な姿勢、驕らない誠実な性格に触れ、自分も背筋が伸びるようなすがすがしい思いにさせられた。

2012年に「王女メディア」で日本をツアーした時のこと。

愛する男の裏切りに怒り、嫉妬に狂い、我が子に手を掛ける王女の心のうめきを表す平さんの演技は圧巻だった。

劇場の観客たちが息をのむように平さんを見つめていた。

終演後のインタビューで平さんは「男が女を演じる時は動き方や座り方など一つ一つの動きを意識しないとならない。

逆に動きの意味を明確にして演じきった時に解放される」と語った。

平さんが、自分とは違うジェンダーを演じる磁力を知ったのは1976年に板東玉三郎さんと「マクベス」で共演した時のこと。

「お客さんたちの目が女性を演じる玉三郎さんに集中していて、これだけ人の目を引きつけるものか」と驚いたのだという。

それから、平さんはいろいろな女性の役を演じられた。「サド侯爵夫人」では虚栄心の強いモントルイユ夫人を演じたが、「自分が知るご婦人方のいろいろな面をいただいて役をつくりました」とニヤリと笑った。

そうした遊び心も併せ持つ人だった。

2014年には舞台「鹿鳴館」(劇団四季)と「唐版 滝の白糸」での演技に毎日芸術賞を授ける機会を頂いた。

この時には、自身の俳優としての歩みについて語ってくれた。

俳優になったきっかけとして、「私はね、普段の生活では自分の思うことをほとんど話せないんですよ。

ところが、演技になって役という仮面をかぶると自分を思いきってさらけ出すことができる」と話されたのが印象的だった。

俳優になるべくしてなった方だと納得させられた。

「滝の白糸」では、蜷川幸雄さんの演出に「蜷川さんから連日だめ出しを受けてほとんど登校拒否でした」と笑いながらも、「王女メディア」の海外公演時から続く盟友との再びの共同作業にうれしそうだった。

毎日芸術賞の受賞時には「審査員の皆さまにお礼のワインをお贈りしたい」と申し出るなど、昔気質の誠実な人間性をお持ちだった。

今ごろは天国で蜷川さんの演出を受けながら、また女性の役を演じているのかもしれない。

安らかにお眠りください。

合掌。

中村義裕(演劇評論家)

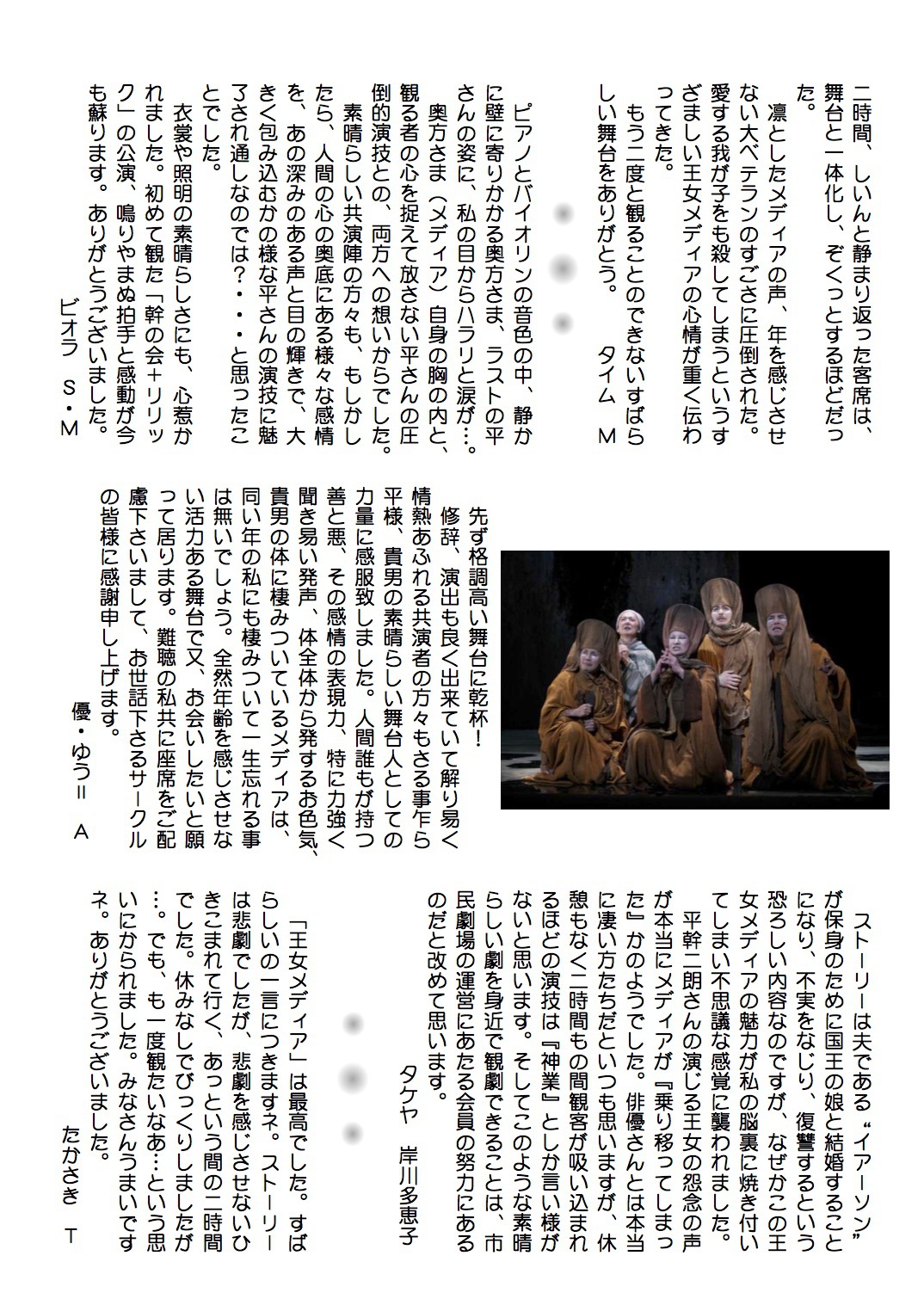

何事にも始めと終わりがある。どんなに長い芝居でも、幕が開けば必ず幕が閉まる。その繰り返しを何十年としていても、やがて終わりは来る。私が、平幹二朗の『王女メディア』の初演に立ち会ったのは、1978年2月21日、日生劇場の舞台だった。辻村ジュサブローの手による縮緬の衣装に身を包んだギリシャ悲劇の奇怪とも言える平幹二朗のメディアに、高校生の私は圧倒された。それから34年の歳月が流れ、78歳になる彼が、今回のツアーでこの芝居と別れを告げると言う。歌舞伎流に言えば「一世一代」というところだ。もちろん、34年間上演されなかったわけではなく、初演の絶賛を受けて何度も上演され、外国でも高い評価を得て来た。やがて、メンバーも変わり、演出家も変わった。しかし、平幹二朗その人だけは、この芝居の中央に、まさしく大樹の「幹」のように凛然と立っている。初演を観た少年が、最終公演の場にも居合わせるというのは何とも言えぬ想いであった。

『王女メディア』は、日本では最もポピュラーなギリシャ悲劇の一つだ。いや、平の上演のおかげでその知名度を上げた、と言ってもよいだろう。メディアとの間に二人の子供を持ちながらも、有利な条件の縁談を提示された夫のイアソンはよそへ心を移し、妻子を捨てて新しい縁組に走る。捨てられたメディアは、自分の命を賭けて夫への復讐を挑み、自らの子供を殺す。この行為は、心理学の側面でも多くの考察があるようだが、私は演劇的な考察のみに触れることにする。

平が演じるメディアは、観るたびに余計なものが削ぎ落とされて行く分、濃度が高まっている。以前の舞台に比べれば、登場人物の数も減っているし、装置もシンプルになった。その分、台詞の力を最大限に引き出そう、というのが演出家である高瀬久男の試みだ。変わらないのは、台詞の修辞が初演同様に詩人の高橋睦郎だ、ということだ。修辞とは、文章の表現を整えたり、豊かな表現に変えたりすることを差す。この芝居について具体的に言えば、古代ギリシャの国の名を「隣国」と表現したり、固有名詞であるメディアの夫のイアソン(イアソーン)を「夫」と表現し、日本人に馴染めるような工夫がなされており、それが耳に心地良い。また、「三千世界」など、歌舞伎や浄瑠璃などの古典芸能からの言葉を使ったり、と、ギリシャ悲劇の精神性と日本の科白が美しく融合した形となった。台詞の力、日本語の力が良く分かる芝居であり、平幹二朗がこの台本を使いたがった気持ちが理解できる。

さて、メディアである。78歳という年齢を感じさせない圧倒的なパワーと、朗々たる台詞は、明らかに一級品だ。80歳でもできるのでは、とも思うが、休憩なしで約2時間に及ぶ芝居の膨大な台詞の量を考えると、今が最後の素晴らしい頂点だろう。それを、己の状態を厳しく見つめることで見極め、半年に及ぶツアーを維持している精神力はすさまじいとしか言いようがない。特に、自分の子殺しを夫に追求され、その責めを聴いている様子には、超然とも凄艶とも言える雰囲気が漂っており、この芝居の中でも白眉とも言える場面だ。

言うまでもなく、平幹二朗は女形の役者ではなく、骨格も良く大柄である。しかし、ふとした一瞬、哀れで美しい女性に見える。また、非常にグロテスクな、不気味さを漂わせる瞬間もあった。我々は、女形と言えば歌舞伎の美しい白塗りの姿を見慣れているが、この舞台を観ていて、メディアを演じる平幹二朗の女形には、日本の原初の女形が持っていたであろう、本来の良い意味でのグロテスクさを感じた。女形は美しくなければならない、というのは明治以降の勝手な通念の一つでしかない。女形が美しくあることを否定するつもりはないが、私は、平幹二朗という役者の抽斗の深さをここでも見る想いがした。

三浦浩一、石橋正次、若松武史と言った手練れが脇を固めているので安心だが、特筆しておきたいのはメディアの夫を演じている城全能成だ。文学座に籍を置きながら、外部でも多くの舞台を踏んでいる。彼が2001年に文学座の『モンテ・クリスト伯』に出演した時に、まだ演技は評価できるほどのものではなかったが、素材としての持ち味に光るものを感じた。以降の活動は私が予想していた範囲を遥かに超える活躍ぶりで、幕切れ近くのメディアとの白熱のやり取りは、大ベテランを相手に五分と五分とのやり取り、とは行かないまでも四分六分とは言える大健闘の熱演だった。こういう若い役者が、名優と共に舞台の上で闘い、胸を借りて成長をしてゆく姿を見るのも、楽しいものだ。

このツアーは1月14日に八王子でスタートを切り、近畿、関東を経て九州へ渡り、6月30日に長崎で千秋楽を迎える。その間101ステージ、実に半年近い旅公演だ。まさに一世一代の名に相応しいこのステージ、どこかの地方でもう一度観ておきたい舞台だ。

2012.03 世田谷パブリックシアター

神戸演劇鑑賞会

例会後の感想から

★兎に角すごかった!よかったねぇ!以外の言葉が聞けませんでした。

修辞を利用されたことでわずらわしさがなく、メディアの表情に集中できました。

メディアの持つ女性の解釈がより深く求められると思いますが、静かにお見せになった笑顔、哀しい

怒りの表情など完璧でした。

★初めての観る平幹二朗さんの舞台、くいいるように観ました。

★平さんの声にしびれました。後方の席でもしっかりと聞きとることができて嬉しかったです。

★愛する人に裏切られるということは、今も昔もあることなのでしょうが、人はあそこまで強く出られるものでしょうか!それほど愛が深かったのでしょうか?!

★怨念や嫉妬から子殺しに至る心境はとてもついていけないが、演技力の確かさはまるで日本の歌舞伎を観ている時と同じ、息をのむような感じでした。質の高さを知りました。

鎌倉演劇鑑賞会

例会後の感想から

「王女メディア」を見終わって、これまでのレパートリーで感じ取った清々しい感動とは全く異質の、凄まじい衝撃を味わいました。

物語そのものは単純で、観賞している者にとっては、最後には何もかも破滅させてしまう主人公の心情や行動を許容するのが精一杯でした。

どうしてこんなギリシャ悲劇が2,500年ものあいだ人々に愛され続けてきたのだろう。

この物語のどこが楽しいのだろう。でもすごかったです。

舞台から溢れ出る迫力は凄まじかったし、特に主役の平幹二朗さんの鬼気迫る迫真の演技は脳裏を去りません。これは従来の演劇とは全く違って、ストーリー展開の中に感動があるのではなく、この物語を原作が求めるままに、おどろおどろしく衝撃的に表現する、演出や演技に感動があったのではないかと。

カーテンコールでは私も思わずスタンディングオベーションをやってしまいました。

若い頃マリアカラスの演じた王女メディアの映画を見ましたが、ギリシャ悲劇の何たるかもわかりませんでした。

今回、鑑賞会で平幹二朗さんの「王女メディア」を観て、女の悲しみを男性がこんなに深く表せるものかと感銘を受けました。

「すばらしかった」の一言につきる芝居でした。78歳とは思えない力強いセリフのひびき、よく聞き取れました。「舞台がはねるとぼろくずのようになりますが、しばらくすると不思議な力が湧いてくる」と新聞紙上でおっしゃっていましたが、これが役者魂というのでしょうか。私も最後は立ち上がり惜しみない拍手を送りました。ありがとうございました。

私のサークルの新入会のかたは初めての鑑賞会がこの作品で感激しておりました。

拍手はもちろん鳴り止まず、もう立ち上がるしかないという大盛況の渦で した。前評判に負けない平幹二朗さんの素晴らしい熱演でした。

78歳という年齢がチ ラッと頭をかすめるのですが、目前の王女メディアは朗々と言葉を紡ぎ、魂の奮いた ぎる哀しみや怒りを展開する力強さは見事というばかりでした。

彼の声には神が宿っ ているのではないかしら。磨かれた芸術とはこういうことなのかと王女メディアの深 く響き渡る声に魅了され続ける至福の時を味わいました。

ふなばし演劇鑑賞会

直方市民劇場

直方市民劇場

★幕開けから王女メディアの心の内を表すかのような薄暗い舞台、この舞台でどういう風に物語が運ばれていくのか、少々緊張した気持ちで始まりを待ちました。

初めて観る平幹二朗の女性役、その役作りが尋常な人の心とは思えぬ鬼気迫る力で観客の中

にぐいぐい入り込む。高齢を感じさせない身のこなしや長いせりふ。

さすがに一流の役者さんだと思いました。

★「気持ちが決まると女は強い」というメディアの言葉が強く印象に残りました。

★期待に違わぬ熱演でした。圧倒的な存在感でした。今までたくさんのお芝居を観てきましたが、最高の演技。裏切られた女性の身の毛もよだつ復讐劇。

日本女性はおとなしいのでとてもあそこまでできません。

ギリシャの女性は熱い血がたぎっているのですね。

★舞台の余韻がまだ醒めぬまま帰路についた夜道でふと思い出されたのは、戦後の大きな痛手がまだ残る街並みにようやく楽しみや明るさが戻って来た頃、ある会社の講堂で演劇鑑賞会が開催された時のことです。

とても楽しみにしていた私は友達と席を譲り合い、肩を寄せ合いながら初めて観る生の舞台に魅了され、幸せをしみじみと感じた、そんな遠い昔の記憶が懐かしく蘇ってきました。

別府市民劇場

佐世保市民劇場

★背筋がゾクッとする舞台でした。明確なセリフ回しとコロスによる登場人物の心理表現。

おさえた色調の衣装、流れる美しい動きと静止。

ギリシャ悲劇とは何か、どんな世界なのか、その疑問に答えてくれた素晴らしい舞台でした。

★大人の犠牲となった子供たちへの申し訳ないあわれさが、人形による表現で胸をえぐる思いで伝わってきました。

「命を削って舞台に立つ」と言われた平さんの演劇に対する熱い心が私たちの心にも強く突き刺さる時間でした。

★平さんにとって今回の『王女メディア』が最後になるのかと思うと胸がジンとしました。

私自身が生きがいとしてきたことを辞めたその日、その時の姿とオーバーラップしていたのかもしれません。

私には(自分が持っている全てを出しきって、最後まで…)という決意が平さんを突き動かしているように思えました。

★あの時、舞台の上には一人の女性が確かに存在しておりました。

美しく緩やかな日本語によってこんなに身近で痛いほどの共感を呼び起こす舞台となって甦ったギリ

シャ悲劇。

メディアがもし現代に生きていれば、彼女の強さは全く違った形で活かされていたはず。

★愛するがゆえに憎しみ、狂気し、復習を遂げる。愛する夫を、これほどまでに憎むことが出来るのか?復讐の鬼と化した王女メディアは、我が子でさえ殺害する。

愛はいつまでも続くものと信じていたからこそ、夫の裏切りが憎く、夫を苦しめるためとはいえ、残忍さに変貌する姿が哀れさと同時に辛く、痛ましく感じました。